Die Komplexität der Einfachheit

- 4 min Lesedauer

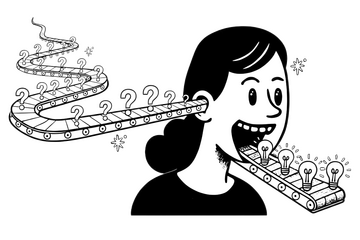

Sprache kann Türen öffnen – oder sie verschließen. Wortungetüme wie „Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz“, das gute alte Amtsdeutsch oder Fachartikel, die keine Angst vor kompliziertesten Fachbegriffen haben: Komplexe Inhalte begegnen uns überall. Verstanden werden sie jedoch selten.

Wie sich das anfühlt, zeigt dieses Beispiel:

„Nach ordnungsgemäßer Durchführung sämtlicher in § 4 Abs. 2 der Verfahrensordnung für einschlägige Antrags- und Bewilligungsverfahren vorgesehener, sowohl terminlich als auch inhaltlich strikt einzuhaltender Verfahrensschritte, deren Nichtbeachtung gegebenenfalls den Ausschluss des Antrags von der weiteren sachlichen und rechtlichen Würdigung zur Folge haben kann, wird Ihnen hiermit, unbeschadet etwaiger weiterer gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben, zur Kenntnis gebracht, dass die Einreichung sämtlicher Unterlagen in der im behördlichen Rundschreiben näher spezifizierten Form bis spätestens zum Ablauf des Monats, der dem Datum dieses Schreibens folgt, erforderlich ist.“

Bei Sätzen wie diesen steigen wir aus. Meist schon nach wenigen Worten. Inhalte bleiben kaum hängen. Die schlechte Nachricht: Es müssen nicht nur Extrembeispiele wie diese sein. Auch weniger komplexe Texte machen es ihren Lesern schwer. Die gute Nachricht: Es geht leichter. Und genau darin liegt die Kunst. Wie es gehen kann, zeigt ein genauerer Blick auf den Text.

Doch bevor es leicht werden kann, muss es schwer werden. Und zwar wegen dieser Frage:

Was macht Inhalte überhaupt zu komplexen Inhalten? Die naheliegende Antwort: Bandwurmsätze. Textwüsten ohne Bilder. Keine Struktur. Fachchinesisch. Das alles macht Inhalte komplex. So wie in unserem Beispiel. Stimmt. Es zeigt aber auch: Inhalte werden dann komplex, wenn sie ihr Wissen nicht transportieren können. Wenn sie Leser nicht mitnehmen, sondern sie mit Fragezeichen zurücklassen. Der Text oben hinterlässt viele Fragezeichen.

Und trotzdem ist er wichtig. Weil in ihm jede Menge Wissen steckt. Aber auch jede Menge Stolpersteine, Fallstricke und das ungenutzte Potenzial, dieses Wissen anders zu erzählen.

Weil Amts- und Juristendeutsch ihren Texten selten ermöglichen, nicht nur fachlich in die Tiefe zu gehen, sondern Menschen in ihrem tiefsten Inneren zu bewegen.

Dabei geht das. Bei allen hochkomplexen Inhalten. Und das bedeutet nicht einfach nur Sätze zu kürzen oder Bilder einzufügen. Auch wenn es stimmt. Es ist nur nicht alles.

Erinnerst du dich noch an das Beispiel vom Anfang des Textes?

Um Leichtigkeit in sperrige Inhalte zu bringen, braucht es die richtige Einfachheit.

Und die schafft man so:

Verstehen

Komplexes einfach zu sagen, setzt voraus, dass man es verstanden hat. Logisch. Es setzt aber kein verschachteltes Expertenwissen auf der allerkleinsten Detailebene voraus. Dein

Wissen reicht aus, wenn du selbst das komplexeste Thema so einfach erklären kannst, dass es ein Kind verstehen würde.

Was heißt das für unser Beispiel? Inhaltlich ist wichtig, verstanden zu haben, was der Satz sagen will. Nämlich: Alle Unterlagen müssen bis Ende des nächsten Monats eingereicht werden.

Verzicht

Viel Wissen ist gut. Wissen auf Texte zu übertragen ist besser. Aber am besten ist es, auch den Mut zu haben, Dinge wegzulassen. Dabei geht es nicht darum, Inhalte zu banalisieren. Sondern darum sprachliche Komplexität durch überbordendes Fachwissen aufzulösen.

Viel hilft nicht immer viel. Und hochkomplexe Themen werden nicht verständlicher, wenn man sie auf Detailebene erklärt. Sondern nur noch komplexer.

Übertragen auf unser Beispiel bedeutet das Formulierungen und Begriffe zu reduzieren, die den Satz unnötig aufblähen.

„Die vollständige Einreichung der Unterlagen bis zum nächsten Monat“ ist die entscheidende Information – alle anderen Informationen sind zwar u. a. juristisch sinnvoll, bieten aber an dieser Stelle keinen Mehrwert fürs Verständnis.

Wenn man also verstanden hat, was wirklich zählt, und alles Überflüssige gestrichen hat, bleibt noch die wichtigste Frage: Was braucht der Leser?

Verständnis

Es geht nicht nur um Verständnis im Sinne von Fachwissen. Sondern auch darum, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was der Leser braucht. Und das ist einfach Mehrwert.

Er will aber auch an die Hand genommen, mitgezogen und berührt werden. Dann erkennt er diesen Nutzen nicht nur – er versteht ihn. Und das bleibt hängen.

Wenn Verstehen, Verzicht und Verständnis zusammenspielen, wird aus dem Satz vom Anfang plötzlich ein verständlicher Gedanke – einer, der so klingen kann:

„Damit wir Ihren Antrag schnell und reibungslos bearbeiten können, reichen Sie bitte alle Unterlagen bis Ende nächsten Monats ein.“

Komplexität löst sich durch die richtige Einfachheit auf.

Frag dich, ob du dein Thema auch einem Kind verständlich erklären könntest. Wenn du das kannst, dann erzähl es auch. Mach es einfach, indem du weglässt, was zu fachspezifisch ist. Mach es greifbar und spürbar. Und: Geh aus deiner Bubble heraus – oder noch besser: lass jemand schreiben, der gar nicht in deiner Bubble drin ist.